“El pensamiento y el sentimiento andinistas buscaban que el país nacional reconociera pacíficamente el puesto que correspondía a Los Andes en la nación y le diera la participación que su grado de civilización y próspera economía exigían”

Por GABRIEL RUAN SANTOS

El personaje

Román José Duque Corredor, nacido en Mérida, el año 1941, fue un gran jurista, maestro y mentor de muchas promociones de abogados, brillante académico y escritor de derecho, magistrado justo y sabio, pensador político refinado, militante del auténtico social cristianismo, ejemplo de una vida virtuosa y referente de la opinión pública culta de Venezuela. Conservo una imagen nítida de su figura, pues no sólo fui lector de su abundante obra, sino que fui su alumno y admirador desde las aulas de la Universidad Central de Venezuela, y pude seguir su evolución indetenible, a partir de sus primeros años en la docencia y hasta la cúspide del saber jurídico y político nacional. Sin embargo, me propongo en esta ocasión destacar una faceta de Román Duque, conocida por muchos, pero poco señalada en el momento de describir su rutilante trayectoria.

El tema y el propósito

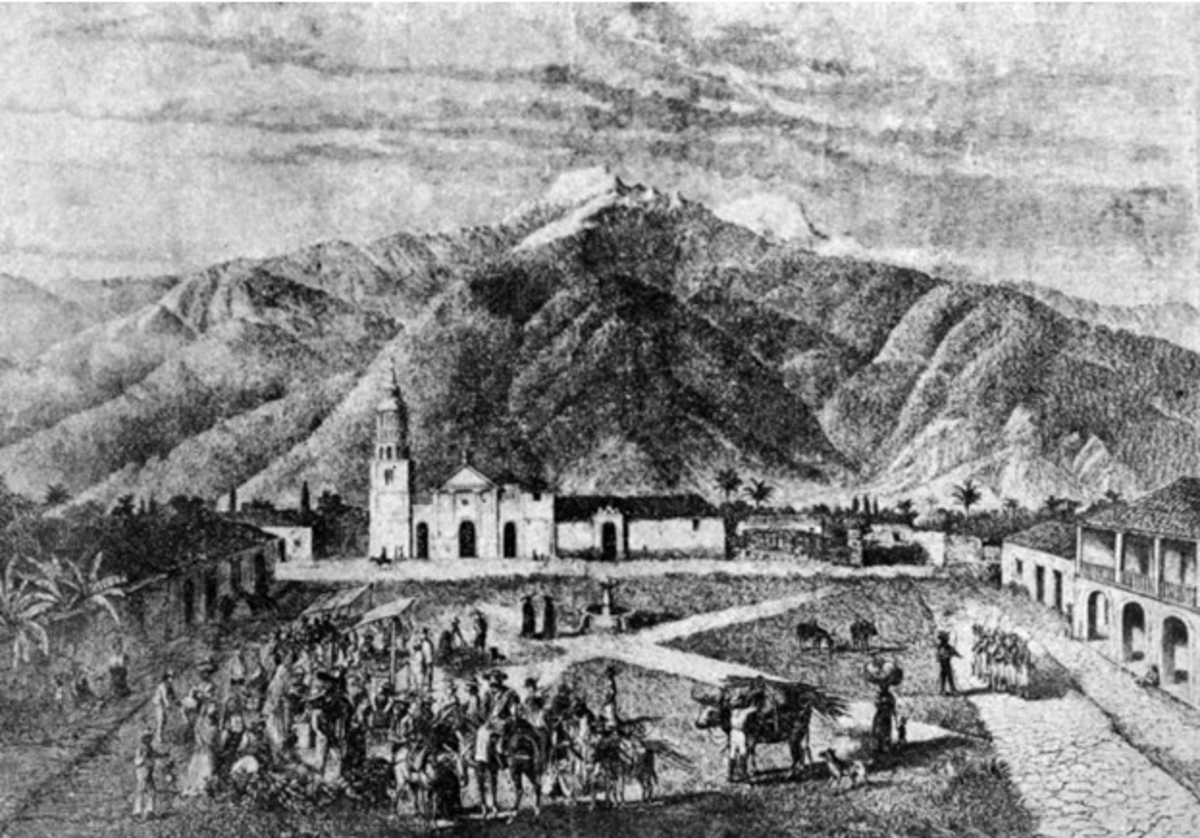

Me refiero a su andinismo militante, movimiento nacido —precisamente— a fines del siglo XIX en la Universidad de Los Andes, orgullo de la ciudad de Mérida, en los años de la década iniciada en 1880. En esos años, un grupo de estudiantes tachirenses, integrantes de la llamada Unión o Colonia Tachirense, plantearon no sólo el sentimiento regional cordillerano, sino la necesidad de que los habitantes del Estado Los Andes lucharan por la libertad, autonomía y el progreso material y espiritual de la región. Mariano Picón Salas, en su genial obra Los días de Cipriano Castro, relata que ese grupo de jóvenes desarrollaron un fecundo periodismo cultural, científico y político, y sus líderes más destacados fueron Pedro María Morantes (futuro Pío Gil), Abel Santos y Samuel Darío Maldonado. Dice que este grupo tuvo contacto con Castro y trató de influir sobre él, pero años más tarde, siendo “doctores”, se convirtieron en sus mayores críticos, dado el despotismo y alejamiento del caudillo de los ideales liberales.

En el año 1897, en dos artículos aparecidos en la prensa local de San Cristóbal (Ecos de Occidente y Los Andes), Pedro María Morantes propone un movimiento político de defensa de la región andina, al que llama “Andinismo”, inspirado en la afirmación de América frente a las potencias europeas, propuesta por el presidente norteamericano Monroe, quien postulaba el principio “América para los americanos”. Morantes proponía “Los Andes para los andinos”, enfocado en la necesidad de representación genuina de Los Andes frente al Poder Nacional, habida cuenta de la ausencia o escasa participación de los dirigentes andinos en la política nacional. Este mensaje estimulante, suerte de continuidad del sentimiento nacido en la época estudiantil, buscaba vencer el aislamiento geográfico, económico y social, y proyectar a Los Andes no sólo en la región misma, sino ante el país y la comunidad de las naciones occidentales. Se trataba de llevar fuera de los límites locales, no sólo la abundante producción agrícola de las secciones del Estado Los Andes, dinamizada por un capitalismo comercial propio de la zona de frontera, y que ya compartía con la región zuliana, sino también su cultura y sus ideales de civilización republicana.

Cabe señalar que este ideal andinista original nada tenía que ver con el despotismo autocrático posterior, producido por la reacción defensiva del castrismo y del gomecismo, provocada por la guerra civil y el antiandinismo de la llamada Revolución Libertadora, surgida ésta en el centro, en los llanos y en el oriente del país, penetrada de la pasión de una verdadera confrontación étnica con la gente de la cordillera andina. El pensamiento y el sentimiento andinistas buscaban que el país nacional reconociera pacíficamente el puesto que correspondía a Los Andes en la nación y le diera la participación que su grado de civilización y próspera economía exigían. Lamentablemente, los hechos llevaron a que se alcanzaran esos objetivos por la fuerza de las armas.

En el año 1965, el reputado historiador Augusto Mijares rechazaba la injusta “generalización apasionada y simplista” que ha hecho la historiografía nacional y la creencia centralista acerca de los andinos. Decía Mijares: “Hoy los Andes están representados en Venezuela por una nutrida continuidad de científicos, políticos, escritores, hombres de empresa, educadores, militares, etcétera, que nos han dado de aquella región de Venezuela una visión muy diferente a la del andino simplemente encaramado en el poder”.

El andinismo de Román Duque

Román Duque abrazó el genuino andinismo, derivado no sólo de la tradición de la ilustre población que le vio nacer, sino de las enseñanzas de su abuelo (Félix Román Duque) y de su padre (José Román Duque Sánchez), nacido este último en Zea, Estado Mérida, pero sobre todo, del legado de Alberto Adriani, también nativo de Zea, obtenido por Román del conocimiento profundo de su legado. Siendo Adriani el más esclarecido y visionario economista de la región andina y uno de los primeros estadistas del país, prematuramente fallecido en 1936, año en que nacía la democracia en Venezuela. Por eso Román Duque fue el presidente de la Fundación Alberto Adriani hasta el momento de su también inesperada muerte, en el año 2023, entregándole a esa entidad lo mejor de su energía vital y de su amor por Los Andes.

Rescatamos las palabras de Román Duque, extraídas de su discurso, al que llamó “Los Andes, La Revolución Posible”, así: “Para hacer historia es necesario que el impulso de los conductores y de los líderes se convierta en un proyecto global, en cuyo caso el liderazgo será regional y nacional. Ese liderazgo, además de la presencia de conductores, responde de la conjunción de factores culturales, geográficos, económicos y sociales. Y los ámbitos locales y regionales son los más propicios para el surgimiento de los liderazgos nacionales. Y agregaba Román: “Los Andes como Región han tenido historia, porque sus gentes hicieron un liderazgo, al haber tenido sus líderes proyectos regionales que trascienden a lo nacional. En efecto, cuando sus líderes impulsaron su presencia en la Nación para incorporar a Los Andes al país político, o mantuvieron la unidad nacional, o sentaron las bases de la democracia moderna, o modernizaron la infraestructura y la economía nacionales, Los Andes hicieron historia, porque esos líderes tuvieron en cuenta su Región, para promover proyectos nacionales”.

En relación con el andino, decía Román: “Hay una tendencia natural del andino a superarse, que es, a su vez, el factor de desarrollo de la Región, y que le ha dado prestancia y presencia nacionales, como educadores, juristas, médicos, militares, sacerdotes, empresarios y líderes políticos. Social y psicológicamente, el andino se forma en la ética del ser y del tener, tiene condiciones anímicas para ser conductor de revoluciones posibles. Nacido y criado para ser agradecido, ser cumplidor, ser educado, y tener palabra, el andino tiene un código de conducta moral y de responsabilidad, que lo orienta en su quehacer. Tiene el andino credibilidad, que es su principal recurso personal y político. Además, su sentido del cumplimiento del deber es su credencial de trabajo y su tarjeta de presentación. El respeto por la palabra empeñada es la mejor garantía de sus obligaciones y compromisos. Su formación le permite ser respetuoso en su trato personal y social, y prestigiar su Región y su país. Y su agradecimiento lo hace ser consecuente y solidario. Por eso el andino que quebranta ese código regional ético se descalifica para siempre”.

En esas palabras, Román dejaba muy en alto la región y el gentilicio, no sólo por el amor a Los Andes y a los andinos, sino para desvanecer la mala imagen de barbarie y sentido retrógrado que ciertos intelectuales y políticos han querido injustamente imputar a la región andina, con ignorancia de su esencia y como estrategia para imponer otros regionalismos, con desprecio de la unidad nacional.

Pienso que, en esas mismas palabras, Román recogía también los ideales de Pedro María Morantes y Alberto Adriani, quienes planteaban el proyecto de fomentar la autoestima y el crecimiento regional como la base del proyecto de desarrollo nacional. Era necesario que Los Andes dieran el ejemplo de su propia grandeza regional para motivar la voluntad de engrandecer a toda la nación. Por ello, Román hablaba del “andinismo constructor y positivo” para alcanzar no sólo los ideales regionales, sino también los de toda la nación. El andinismo no era una ideología egoísta o narcisista, sino un vigoroso mensaje a todo el país, que a fines del siglo XIX se desvanecía y formaba parte de lo que César Zumeta llamaba un “continente enfermo”, al referirse a “la América Tropical”.

No hay duda de que los andinos aportaron un proyecto nacional y un persistente propósito de progreso, así lo resalta Román Duque. Su presencia en la nación, más allá de los límites regionales, impulsó la integración del occidente venezolano al país, eliminando toda tendencia de secesión; sentaron las bases institucionales de la unidad nacional y del inicio de la democracia, así como también de la modernización del Estado y de la infraestructura del país, principalmente con la obra de los gobiernos civilistas de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, los cuales marcaron el rumbo de la economía venezolana hacia el proceso de industrialización interna y a la conquista del comercio exterior. Así se cumplía, en buena parte, el objetivo concebido por Adriani: “Debemos adoptar una política económica, que no debe ser circunstancial, sino con visión de futuro y patriotismo, sin exclusividad ni exclusiones, en democracia y en libertad”.

Considero que el ideal del andinismo sigue vigente y por ello rindo homenaje a Román Duque, por haber sido uno de sus más relevantes promotores en el siglo XXI venezolano.

Noticias Relacionadas