“Aunque con mis cortos 12 años yo entendía que mi tía tenía el oficio de historiadora, nunca había logrado comprender del todo la naturaleza de su trabajo. Me senté, entonces, a observar con más detenimiento los papeles que tenía sobre la mesa. Mi tía apareció por la puerta y poniendo el plato que tenía en su mano a un lado, se sentó junto a mí para mostrarme algunos de los documentos que analizaba”

Por CRISTINA SORIANO

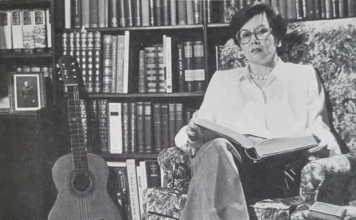

Corría el verano de 1986. Una tarde del mes de julio fui a visitar a mi tía Graciela Soriano. Ella me recibió en la entrada de su apartamento y me invitó a pasar para merendar. Noté que en la mesa del comedor estaban dispuestas varias columnas organizadas de documentos y papeles que parecían ser copias de microfilms. Junto a la máquina de escribir se encontraban pequeñas pilas de fichas con anotaciones a mano, y hacia un lado, había libros amontonados, marcados por pestañas de colores y fichas insertadas entre sus páginas. La disposición de los libros, papeles y fichas llamaron poderosamente mi atención. Pude intuir que ese orden respondía a una lógica de trabajo, a un proceso de producción de “algo” que estaba en desarrollo. Mientras mi tía se ocupaba en la cocina, le pregunté: “Tía Cheli, ¿qué son todos estos papeles? ¿Estás escribiendo?”. A lo que me respondió: “Sí, escribo un libro sobre la Venezuela del siglo XIX. Intento entender algunas cosas que nunca han quedado claras para mí”. Ese verano, Graciela escribía el libro Venezuela 1810-1830: aspectos desatendidos de dos décadas (Caracas: Cuadernos Lagoven), el cual se publicaría dos años más tarde, en 1988.

Aunque con mis cortos 12 años yo entendía que mi tía tenía el oficio de historiadora, nunca había logrado comprender del todo la naturaleza de su trabajo. Me senté, entonces, a observar con más detenimiento los papeles que tenía sobre la mesa. Mi tía apareció por la puerta y poniendo el plato que tenía en su mano a un lado, se sentó junto a mí para mostrarme algunos de los documentos que analizaba. Fue entonces cuando recibí mi primera lección de historia; de cómo se “hace” (se produce, se crea) la narrativa histórica. Esa tarde mi tía me explicó la diferencia entre fuentes primarias (documentales) y fuentes secundarias (bibliográficas), también me habló de la importancia de organizar la información en fichas y disponerlas de acuerdo con los diferentes temas a tratar, el oficio del historiador —añadió— es sobre todo un oficio que implica la ordenación de eventos del pasado y su interpretación. Esa conversación fue la primera de las muchas que intercambiamos ella y yo a lo largo de los años. Unos quince años más tarde, contagiada de curiosidad por entender el pasado de mi país, yo me convertiría en historiadora también.

Cuando dejamos el tema de la metodología histórica y pasamos a conversar sobre los contenidos de los documentos, me explicó que intentaba analizar la composición social de la Venezuela de finales del siglo XVIII. Era un tema que varios historiadores venezolanos habían tratado, pero ella pensaba que todavía no se había logrado crear un marco de análisis satisfactorio que diera cuenta de la complejidad de una sociedad que ponía en uso diferentes categorías y prácticas para ordenarse y clasificarse. En ese momento se encontraba escribiendo el segundo capítulo del libro, titulado “Una sociedad compleja en la vertiente de dos siglos.”

Venezuela 1810-1830 nació, como bien me explicó la autora esa tarde, de la necesidad de esclarecer varios aspectos de ese complejo y transformador período que hasta entonces no había sido atendido por la historiografía venezolana. Compuesto por siete capítulos, un breve preámbulo y un epílogo, el libro atiende particularmente el período de 1810-1830, el cual “abarca los lapsos o coyunturas de las luchas por la independencia de España, y la creación y existencia de ‘Colombia la grande” (16). Estas dos décadas representan para la autora uno de los períodos más relevantes y fundacionales de la historia moderna de Venezuela. Tal y como se muestra en el libro, esos fueron tiempos de mucha incertidumbre, confusión y dificultades pues la tarea de “echar a andar a un país escaso de recursos económicos y humanos, desprovisto de estructuras institucionales sólidas”, fue descomunal. No menos complicado ha sido el oficio histórico de entender dos décadas marcadas por cambios abruptos, disrupciones, guerras, alianzas y rupturas. En el libro, Gracierla Soriano nos invita repetidamente a cuestionar tanto el presentismo de algunas interpretaciones históricas tanto como la tentación de construir una simple narración histórica de eventos y sucesos. El oficio de interpretación histórica exige entender la complejidad del momento pasado y las visiones contradictorias de los actores que participan en él. En particular, el libro se plantea cuatro objetivos claves: entender la estructura de una sociedad cambiante, analizar las disrupciones institucionales de cara a la guerra y los procesos de legitimidad, explicar la naturaleza e implicaciones de la creación de la Gran Colombia y los procesos implicados en su disolución. Por su originalidad y riqueza analítica, el segundo capítulo del libro, dedicado a entender la complejidad de una sociedad cambiante, representa un valioso aporte a la historiografía venezolana, por lo cual en este breve comentario me quiero dedicar a este capítulo.

A finales del siglo XVIII, aproximadamente 800.000 habitantes ocupaban las provincias de la Capitanía General de Venezuela, solamente en la provincia de Caracas había casi 490.000 habitantes. La naturaleza de las divisiones sociales durante el período colonial ha provocado debates complejos sobre la preeminencia de divisiones raciales, jurídicas o de clase. Mientras una historiografía tradicional sostiene que la estratificación social colonial se basaba en categorías de “casta” engranadas en distinciones raciales o de apariencia física, historiadores sociales de los años 1960 y 1970 han sostenido que, a finales del siglo XVIII, el acceso diferenciado a los medios de producción coloniales creó diferentes formas de explotación y acumulación, similares a las de las sociedades de clases; mientras, otras miradas desde la historia cultural explican que las divisiones sociales se basaban en conceptos estamentales, definidos por criterios feudales de ocupación, honor y estatus jurídico.

En Venezuela: 1810-1830, Graciela Soriano argumenta que para comprender la complejidad del sistema de estratificación social colonial en Venezuela es necesario combinar nociones feudales de condición social y estatus jurídico con sistemas de clasificación racial que se usaba cotidianamente para dirigirse a las personas, mientras incipientes divisiones de clase empezaban a cobrar sentido como marcadores de diferencia. Su detallado capítulo explica que la estructura de la sociedad colonial venezolana, como otras en Hispanoamérica, resultó de relaciones continuas, simultáneas y superpuestas de criterios raciales, estamentales y de clase. De manera convincente, Graciela Soriano argumenta que la sociedad colonial venezolana no siguió el sistema cerrado y determinista de castas. En la Venezuela colonial, por ejemplo, los grupos sociales no eran herméticos, sino que cada división era permeable, pues el estatus social de las personas podía variar según la honorabilidad, la riqueza, la ocupación y educación del individuo, y el prestigio de su grupo familiar.

Soriano explica que uno de los criterios de clasificación más relevantes (más no el único) en la sociedad colonial venezolana fue, precisamente, la distinción racial. Aunque los historiadores han reconocido tres grupos básicos: personas blancas, personas negras (libres, esclavos y cimarrones) e indígenas, durante el período colonial creció numéricamente un grupo vasto y heterogéneo, producto de las relaciones continuas entre los tres grupos raciales básicos, denominado “pardos.” Este grupo, complejo y heterogéneo, estaba integrado por mestizos, morenos, mulatos y “zambos”, y llegó a representar la mayoría demográfica de la sociedad. En ciertos casos, la palabra “pardo/a” se utilizaba para definir grupos de “no blancos”, en términos conceptuales y prácticos, que tampoco eran considerados “grupos negros” en sentido estricto, pero esta concepción reproducía, justamente, narrativas de los blancos que tendían a agrupar a todos los grupos de color. Sin embargo, demuestra Soriano, los pardos tenían una percepción diferente de sí mismos: creían que pertenecer a su grupo mejoraba la condición de los grupos de personas de color, pues, según ellos, sólo aquellos que tenían algún grado de sangre europea (como los mulatos, tercerones, cuarterones, etc.) podían ser considerados “pardos,” a diferencia de otros grupos como los “negros libres y los zambos”.

En Venezuela: 1810-1830, Soriano explica que la sociedad colonial tardía venezolana también estaba estructurada por criterios estamentales. En la Europa feudal, el cuerpo social civil se imaginaba como una composición de diferentes estamentos o miembros, cada uno con funciones y propósitos particulares que servían para mantener el orden social. Teóricamente, los estamentos sociales en Hispanoamérica correspondían a los órdenes principales de las sociedades europeas del Antiguo Régimen: nobleza, clero, campesinado y milicias. Por tanto, la compleja yuxtaposición de origen, ocupación o profesión y estatus jurídico (privilegio) determinaba los estamentos sociales de la Venezuela colonial. Las personas que compartían una misma condición social se organizaban dentro de cada rango de estos estamentos sociales; sin embargo, estos órdenes también se dividían en diversos rangos, dependiendo del grupo racial, la pureza de sangre, la educación y la situación económica de los individuos.

La dignidad, el honor, la pureza de sangre y la intersección del estatus jurídico con las categorías raciales definían, según Soriano, tres grupos sociales principales en la Provincia de Venezuela. En primer lugar, se encontraba el grupo de “Persona Principales”. Este era un grupo social integrado por los blancos que representaban los estratos más altos de la sociedad. Se trataba generalmente de nobles locales, hacendados y/o terratenientes, quienes poseían privilegios debido a su linaje y dignidad. También pertenecían a este grupo privilegiado, los altos funcionarios y autoridades de la Corona española (como el capitán general, los gobernadores y oidores). En un rango un poco más bajo, pero con la suficiente importancia como para ser considerados dentro de este grupo élite, explica Soriano, era posible ubicar a algunos comerciantes y mercaderes blancos dedicados a actividades comerciales internacionales, poseedores de un importante capital y capaces de costear productos y estilos de vida similares a los que llevaban los nobles y terratenientes locales. A este grupo formado por peninsulares y blancos criollos (blancos de ascendencia española nacidos en América) se les denominaba habitualmente “mantuanos”.

En un estrato inferior se encontraba los denominado entonces, “personas de condición”. Un grupo social integrado por blancos peninsulares y criollos y algunas familias pardas privilegiadas y educadas. En esta categoría incluye Soriano a grupos de personas que aunque no contaban con capital o influencia económica sustanciales, poseían la educación requerida o un nivel de especialización para formar parte del “cuerpo universitario” o “literario”. Muchos miembros de este grupo ocupaban puestos burocráticos, y algunos eran médicos, abogados, funcionarios de justicia, profesores universitarios o del seminario, notarios, escribanos y contadores públicos.

En el último estrato, un grupo heterogéneo, en cuanto a castas, razas y clase, conformaba el grupo de las “personas de condición inferior” o “baja condición”. Este grupo estaba integrado por blancos pobres, blancos de orilla (canarios), pardos, indígenas y personas negras libres que se dedicaban a actividades artesanales (carpinteros, sastres, zapateros, plateros), o a servicios (como cirujanos y barberos, arrieros, albañiles). También pertenecían a este grupo pequeños comerciantes, como mercaderes y bodegueros. Los campesinos mestizos y las personas negras libres que trabajaban en haciendas también eran considerados personas de condición inferior en las zonas rurales.

Evidentemente, por debajo de esta categoría encontramos a las personas negras esclavizadas, que para finales del XVIII sumaban solo en la provincia unas 60.000 personas. Casi el 70% de la población esclavizada se concentraba en una zona relativamente pequeña en la región costera donde se encontraban la mayoría de plantaciones y haciendas de cacao. En las principales ciudades y puertos de la Provincia también había esclavizados que no realizaban tareas agrícolas, pero que trabajaban en el servicio domésticos y eran marineros o pequeños artesanos.

En Venezuela: 1810-1830, Soriano explica que durante el siglo XVIII las relaciones entre estos distintos grupos sociales se vieron sometidas a tensiones por las cambiantes condiciones políticas, sociales y económicas de la época. Los peninsulares, por ejemplo, ocupaban puestos políticos a los que no podían acceder los blancos criollos. Sin embargo, la considerable mejora de la economía colonial, consecuencia de la mayor participación de la provincia de Caracas en las redes comerciales internacionales y la estabilización del mercado local, permitió que blancos criollos y algunos miembros de una élite parda mejoraran su situación económica y tuvieran acceso a instituciones particulares, como el Real Consulado. Estos grupos, que tradicionalmente habían estado confinados a los márgenes del escenario político, desafiaron algunas instituciones como a Real Audiencia, y con frecuencia desobedecían las Reales Órdenes que iban en contra de sus intereses económicos.

Por otro lado, existía una clara tensión entre los grupos blancos y pardos que se incrementó significativamente hacia finales del siglo XVIII. Los peninsulares y criollos blancos poseían privilegios educativos y ocupaban importantes funciones en el clero y en las academias militares, consideradas no aptas para los pardos. Los pardos eran con frecuencia despreciados por su herencia africana y el estado de servidumbre de sus antepasados, el color moreno de su piel y el origen bastardo que, supuestamente, los definía. La percepción estereotipada y negativa de los pardos por parte de los blancos afectaba la vida cotidiana de los primeros a través de diversas formas de segregación social, espacial y jurídica. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, los pardos —en especial la élite— encontraron estrategias para presionar a los grupos blancos locales, utilizando instrumentos legales para acceder a posiciones que tradicionalmente les habían negado. Uno de estos instrumentos era una Real Cédula de Gracias al Sacar que, en teoría, permitía a los pardos más ricos adquirir una costosa “Dispensa de calidad” que les otorgaba el estatus de “blancos”. Los blancos criollos se opusieron ferozmente a la introducción de este edicto real, porque contradecía la política de control de la movilidad social impuesta por la Corona con el establecimiento de la Real Audiencia en Caracas en 1786.

En su libro, Soriano nos ofrece una compleja mirada de la sociedad venezolana del siglo XVIII, permitiéndonos entender con claridad cómo esta sociedad fundada en privilegios sociales, diferencias y luchas internas experimentó aún más tensiones hacia finales del siglo XVIII cuando las circunstancias internacionales también pusieron en peligro la estabilidad de las colonias españolas. Los acontecimientos de las Revoluciones Atlánticas y, especialmente, las turbulencias del Caribe aumentaron los temores y las fricciones sociales. Soriano nos permite comprender que aunque este período se caracteriza por la reorganización política y por una relativa estabilidad económica, las tensiones de una sociedad dividida entre grupos socio-raciales que estaban en permanente rivalidad y competencia movían fuertemente los cimientos de una supuesta sociedad estable y armónica.

Una década posterior a su publicación, Venezuela: 1810-1830 se convirtió en una especie trampolín teórico y metodológico que me llevó personalmente a explorar la emergencia de una esfera pública compleja, diversa, y contestaría que teñiría el ambiente político vibrante de la Venezuela de principios del siglo XIX. En los últimos veinte años, me he dedicado a estudiar cómo diversos grupos socio-raciales de la Venezuela colonial tardía utilizaron múltiples redes de información y medios para perseguir sus agendas políticas, cuestionar el status quo, organizar conspiraciones contra el gobierno local y pensar en fututos posibles. La obra de Graciela Soriano nos ha invitado a cuestionar por un lado el retrato “armónico” que se ofrecía de este período venezolano, y por el otro a construir una interpretación que atiende a discursos y prácticas sociales por igual construyendo una perspectiva más compleja y matizada del pasado colonial tardío de Venezuela.

*Cristina Soriano es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela (1999) y doctora en Historia por la Universidad de Nueva York (2011). Actualmente es profesora asociada de Historia Colonial Hispanoamericana en la Universidad de Texas, en Austin. Su primer libro, Tides of Revolution: Information, Insurgencies, and the Crisis of Colonial Rule in Venezuela (University of New Mexico Press, 2018), ganó el 2019 Bolton-Johnson Award (Conference of Latin American History) y el 2020 Fernando Coronil Book Award (Lasa-Venezuela).

Noticias Relacionadas